このように季節の節目を表す言葉が、二十四節気の名前のとおり24個もあるんです。いったいどんな理由でそんな二十四節気が作られたのかちょっと気になったのです。

そこで二十四節気の意味について詳しく調べてみました。

今日は調べた二十四節気の意味や歴史、そしてカレンダーについて記事にしています。あまり難しい事は書いていてもつまらないので、分かりやすく簡単にまとめています。

二十四節気の意味は?

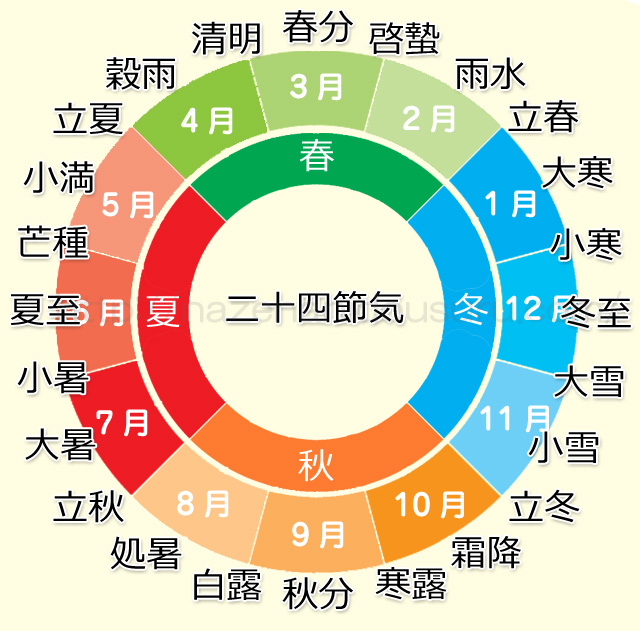

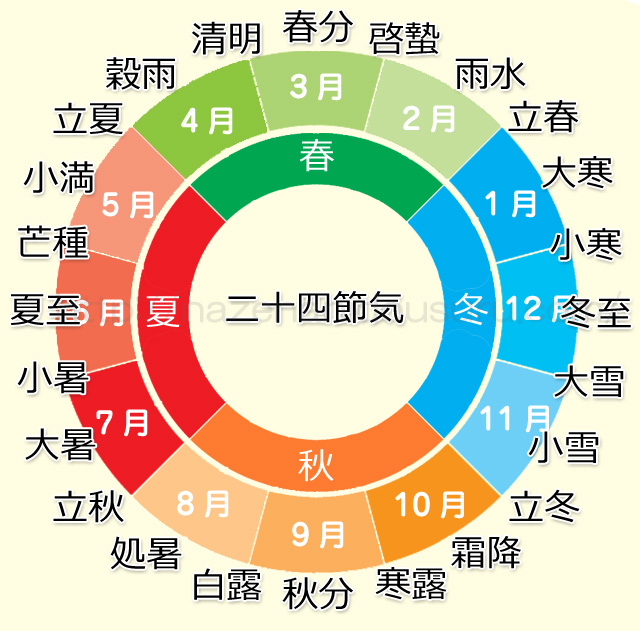

二十四節気(にじゅうしせっき)とは、1年を24等分して約15日ごとに分けて、それぞれに季節を表す名前をつけています。

二十四節気(にじゅうしせっき)とは、1年を24等分して約15日ごとに分けて、それぞれに季節を表す名前をつけています。四季を表すのに春夏秋冬がありますが、二十四節気では「四立(しりゅう)」で四季を表すことができます。

【四立(しりゅう)】

この四立から、次の四立までの期間がそれそれの季節を表しており、例えば立春から立夏までが「春」、立秋から立冬までが「秋」といった具合です。- 立春

- 立夏

- 立秋

- 立冬

さらに、この四立の間にそれぞれ「二至二分(にしにぶん)」が入ります。

【二至二分(にしにぶん)】

これら二十四節気の中の四立と二至二分をあわせたのを「八節(はっせつ)」と呼びます。そして、さらにこの八節の間にそれぞれ2つの節気が入って合計24等分したものが二十四節気となります。- 春分

- 夏至

- 秋分

- 冬至

二十四節気の歴史

二十四節気の意味はだいたい分かったと思いますが、いつどこで作られたものなのでしょうか?実は約2600年前の中国で作られたもので、黄河地方の気候にもとづいて作られた暦なのです。もともとは月の運用をもとにした太陰暦による季節のずれを修正するために考案されました。

このように中国で考案された暦となるので、日本だと名称が時期とずれていたり、合わなかったりするので、それらを補足するのに雑節(ざっせつ)などを取り入れています。

【雑節(ざっせつ)】

- 土用

- 節分

- 彼岸

- 八十八夜

- 入梅

- 半夏生

- 二百十日

- 彼岸

二十四節気のカレンダー

- 立春 (りっしゅん) 2月4日頃

- 雨水 (うすい) 2月19日頃

- 啓蟄 (けいちつ) 3月6日頃

- 春分 (しゅんぶん) 3月21日頃

- 清明 (せいめい) 4月5日頃

- 穀雨 (こくう) 4月20日頃

- 立夏 (りっか) 5月6日頃

- 小満 (しょうまん) 5月21日頃

- 芒種 (ぼうしゅ) 6月6日頃

- 夏至 (げし) 6月21日頃

- 小暑 (しょうしょ) 7月7日頃

- 大暑 (たいしょ) 7月23日頃

- 立秋 (りっしゅう) 8月8日頃

- 処暑 (しょしょ) 8月23日頃

- 白露 (はくろ) 9月8日頃

- 秋分 (しゅうぶん) 9月23日頃

- 寒露 (かんろ) 10月8日頃

- 霜降 (そうこう) 10月23日頃

- 立冬 (りっとう) 11月7日頃

- 小雪 (しょうせつ) 11月22日頃

- 大雪 (たいせつ) 12月7日頃

- 冬至 (とうじ) 12月22日頃

- 小寒 (しょうかん) 1月5日頃

- 大寒 (だいかん) 1月20日頃

大寒の日に食べるなら何がいいのか? 実は大寒の食べ物の中に縁起の良いものがあるのです。それは「たまご」の事なのですが、なんと金運アップのご利益が! これは食べないと損をしそうですね(笑)さらに大寒の時期は水が腐りにくいの …

節分の翌日といえば「立春」ですね。いよいよ春の到来って感じがしてきます。 では2024年の立春はいつなのか?そもそも立春とはどんな意味なのか? 調べてみたので立春大吉や七十二項についても一緒に紹介しますね。 2024年の …

バレンタインデーも終わると雨水の日が近づいてきます。この雨水は「あまみず」と読まずに「うすい」と読みます。 じゃあ今年の雨水はいつなのか調べてみました。 そして雨水にはどんな意味があるのか?あと雨水の日に雛人形を飾ると良 …

ひな祭りが終わるとすぐ「啓蟄(けいちつ)」ですね。 今年の2017年の啓蟄はいつなのか紹介しています。ついでに啓蟄には、どんな意味があるのか?由来など調べておきました。 あと啓蟄は雛人形を片付けるのにちょううど良いんです …

ホワイトデーが終わるといよいよ「春分の日(しゅんぶんのひ)」が近づいてきますね。 春分の日といえばお彼岸の期間にもあたります。お墓参りの時期ですね。 では2024年の春分の日はいつなのか紹介します。さらに春分の意味や、ど …

今回は清明(せいめい)の意味について調べてみました。 春分の次の節気にあたる清明ですが、沖縄では先祖供養が行なわれているそうです。 そんな清明の日時はいつなのか?また清明の七十二項など詳しく紹介します。 ぜひ最後まで読ん …

春の陽気から、そろそろ日差しが強くなってくる季節です。 ゴールデンウィークに入って立夏を迎えると、いよいよ夏が始まるって感じがしますね。 そこで今回は「2024年の立夏はいつから?」について紹介してゆきます。 立夏の意味 …

二十四節気の「小満」の時期になると梅雨入りが近いなといった感じがします。 そんな小満ってどんな意味があるんでしょうか? ちょっと気になったので小満の意味について調べてみることにしました。せっかくなのであなたにも紹介します …

二十四節気は年度によって日時に違いがあるので、だいたいの日付で紹介しています。正確な日時については国立天文台のサイトで知ることが出来るのでそちらをご覧下さい。

令和 5年(2023) 暦要項

令和 6年(202④) 暦要項

さいごに

二十四節気の意味とは1年を24等分して、それぞれに季節を表す名称をつけたものだと分かりました。しかし、よく見てみると確かに日本の気候とはちょっと合ってないですよね?管理人のイメージでは1カ月ほど早いような気がします。

たとえば立春が2月4日頃となっていますが、春の始まりと考えたら3月4日ぐらいのほうがしっくりきます。あと8月8日頃の立秋もちょっとイメージが会わないですよね。だって真夏ですから。

でも、昔の人はこういった暦を使って季節を感じていたんだなと思うとロマンを感じますよね。